- HOME

- 脂質異常症

脂質異常症とは?

脂質異常症は、慢性的に血液中のLDLコレステロールや中性脂肪が多く、HDLコレステロールが少ない状態を指します。

特に過剰なLDLコレステロールは、血管内壁に沈着し動脈硬化を引き起こすだけでなく、血栓となって血管内腔を狭くすることで、血液循環を阻害します。このような状態は全身の血管で生じるため、脳卒中、心筋梗塞、下肢の急性動脈閉塞症などの重篤な病気を引き起こすことがあります。

早期発見が理想ですが、自覚症状がほとんどないため、定期的な健康診断で脂質バランスのチェックを受け、異常に気づくのが重症化を防ぐカギと言えます。

脂質異常症の症状

脂質異常症自体の症状はほとんどありませんが、以下のような症状が現れた際は、病状の進行が疑われるますのでお早めにご相談ください。

- 30分以上続く胸痛、息切れ

- 足のしびれ、痛み

- めまい、頭痛、吐き気、嘔吐 など

脂質異常症の原因

脂質異常症の原因として、生活習慣、遺伝的要因、他の病気や薬剤による影響などが挙げられます。

生活習慣

脂質異常症の多くが、生活習慣と密接に関わっています。

以下のような生活習慣を見直すことで、コレステロールや中性脂肪の数値の改善が期待できるようになります。

- 食べすぎ

- 糖、脂質の過剰摂取

- 運動不足

- 過度な飲酒

- 喫煙 など

遺伝的要因

生まれながらに、原発性脂質異常症を発症する方もおられます。

家族性高コレステロール血症とも呼ばれ、遺伝子の異常によって、血液中のコレステロールや中性脂肪が異常に増えてしまいます。

他の病気や薬剤による影響

以下の病気や薬剤の影響を受けて、脂質異常症が発症することがあります。

- 糖尿病

- 甲状腺機能低下症

- ネフローゼ症候群

- 薬剤性(ステロイド、β遮断薬、経口避妊薬) など

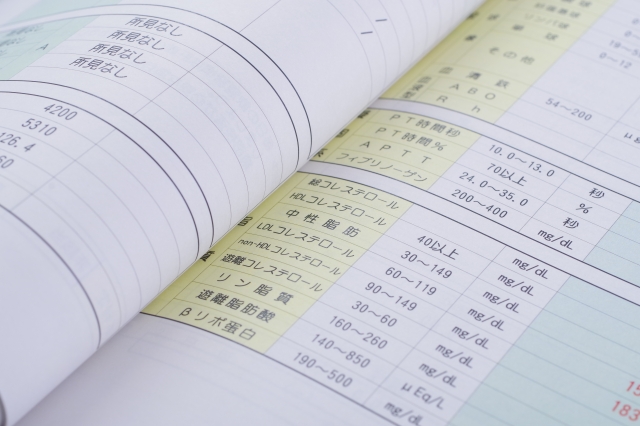

脂質異常症の診断基準

血液中の脂質異常があるかどうかを血液検査で調べて、以下の診断基準に沿って評価します。

なお食事の影響を受けやすいため、空腹時に採血を行うことになります。

- LDLコレステロール値:140mg/dl以上

- HDLコレステロール値:40㎎⁄dl未満

- 中性脂肪値:150㎎⁄dl以上

ただし脂質異常症による合併症も考慮して、身長・体重・腹囲の測定、心電図検査などを行い、総合的に診断します。

脂質異常症の治療

脂質異常症の治療は、食生活の改善、運動療法、薬物療法を組み合わせて行います。また定期的な血液検査などを行い、治療の効果測定、治療方針の見直し、合併症予防をはかります。

食生活の改善

脂質異常症の治療は、食生活の改善から始まります。

個々の状況を考慮しつつ、以下のことを心がけて取り組むと効果的です。

- 禁煙し、受動喫煙を避ける

- 標準体重(※)を維持する

- 野菜、果物、海藻、魚類、大豆製品を摂取する

- 玄米、大麦、ライ麦、オーツ麦を摂取する

- 食塩を多く含む食品の摂取を控える

- アルコールの過剰摂取を控える など

※…標準体重(kg)=身長(m)×身長(m)22で算出

運動療法

血液中の過剰な脂質は、体を動かすときのエネルギー源でもあります。

以下のような有酸素運動を1日30分ほど行うことで、血液中の脂質バランスを改善する効果が期待できます。

- ウォーキング

- ジョギング

- 水泳

- サイクリング など

時間の確保が難しい場合は通勤や外出の際に、階段を使う、徒歩、自転車などを組み込むことで運動時間を確保しやすくなります。

薬物療法

薬物療法は、食事療法や運動療法において十分な効果が得られない場合や、動脈硬化性疾患(心筋梗塞、脳梗塞、閉塞性動脈硬化症など)を発症した場合に行います。

様々な効果を持つお薬があり複数併用することもありますが、脂質異常症の程度を定期的に評価しながら見直し、調節していきます。