- HOME

- 糖尿病

糖尿病とは?

糖尿病は、血糖値を一定に保つ役割があるインスリンの分泌低下や抵抗性の高まりによって、十分に役割を発揮できなくなり、血糖が増えてしまう病気です。高血糖の状態が長年つづくと、血液の流れが悪くなるため免疫力が下がるだけでなく、血管や神経の働きを障害するため、将来的には合併症を引き起こします。

糖尿病の合併症

糖尿病の合併症には慢性合併症と急性合併症があります。

- 慢性合併症には「網膜症・腎症・神経障害」があり、失明、腎不全、足の神経が壊死してしまうなどの不可逆的な病状に至ります。

- 急性合併症には「糖尿病性ケトアシドーシス・高浸透圧高血糖症候群」があり、極度の脱水症、昏睡などの危険な状態に陥ります。

そして慢性合併症の網膜症・腎症・神経障害は、糖尿病の三大合併症とされており、いずれも早期発見・早期治療が重要です。

糖尿病網膜症

高血糖の状態が続くことで、網膜の細い血管が傷つき、視力低下や最悪の場合は失明に至る可能性があります。早期発見・早期治療が重要です。

糖尿病腎症

高血糖により腎臓のろ過機能が低下し、重症化すると人工透析が必要になることがあります。初期の段階では自覚症状がないため、定期的な検査が大切です。

糖尿病神経障害

手足のしびれや痛み、感覚の鈍さなどが特徴的な症状です。重症化すると足の傷に気づきにくくなり、壊疽(えそ)などの深刻な合併症を引き起こす可能性があります。

糖尿病の症状

糖尿病は、血糖値が高くなってから自覚症状が現れるため、症状に気づくのに時間がかかります。

以下の症状がある際は、高血糖の可能性が高いと言えます。

- 喉が渇く、水をよく飲む

- 尿の回数が増える

- 体重が減る

- 意識がもうろうとする

- 疲れやすくなる など

これらの症状がある方は、重症化を防ぐため、お早めに東淀川区・淡路駅のよしかわ内科・外科へご相談ください。

糖尿病の原因と種類

糖尿病の原因

糖尿病の原因は、インスリン分泌低下とインスリン抵抗性にあります。

インスリン分泌低下

膵臓の機能が低下し、必要な量のインスリンが作れなくなってしまう状態です。

インスリンの分泌量が少なくなるにつれ、血液中の糖分が細胞内へ取り込めなくなり、血液中に留まってしまいます。また、細胞に必要なエネルギーが不足するため、各臓器の機能障害が生じることもあります。

インスリン抵抗性

必要なインスリン量は分泌されているものの、肥満や食べすぎなどの偏食が続きインスリンの効きめが悪くなっている状態(インスリンへの抵抗性が高まっている状態)です。

これによって、血液中の糖分を細胞内に取り込めず、血糖値が高くなってしまいます。

糖尿病の種類

糖尿病には、以下のような種類があります。

1型糖尿病

1型糖尿病は、急激もしくは緩やかなインスリン分泌低下によって、高血糖が生じる病気です。

原因は、解明されていない部分もありますが、自己免疫異常によってインスリンを作るβ細胞が攻撃されてしまうことが関与していると考えられています。

子供から若年者にかけて発症する特徴があり、この病気と上手く付き合う意識を持っていただきながら、インスリン注射による血糖値の管理を行っていきます。

2型糖尿病

2型糖尿病は、慢性的なインスリン分泌低下やインスリン抵抗性が引き起こされて高血糖が生じる病気です。

生活習慣病の1つとして知られており、原因は生活習慣(食べすぎ、運動不足など)の持続的な乱れ、遺伝的な要因も考えられます。

1型糖尿病と比べて緩やかに病状が進むため、気がつかないうちに悪化し、目、腎臓、神経の合併症を伴うこともあります。

早期に食事療法、運動療法、薬物療法などを開始・継続することで、進行を遅らせることが可能です。

妊娠糖尿病

妊娠糖尿病は、妊娠中にインスリン抵抗性が高まることで高血糖が生じる病気です。したがってインスリンの量が必要となり、血液中のインスリン濃度も増えるという悪循環が生じます。

原因は、胎盤から分泌されるhPL(ヒト絨毛性ラクトゲン)というホルモンが、インスリンの効きめを低下させることが考えられています。

母体、胎児ともに高血糖による合併症リスクが高くなるため、胎児への影響が少ない範囲で食事療法、インスリン注射を行う必要があります。

その他の糖尿病

薬剤の副作用や膵臓の病気、ホルモンバランスの異常など、様々な原因で起こる糖尿病です。原因となる病気や薬剤への対応と併せて、血糖値のコントロールを行います。

糖尿病の診断基準

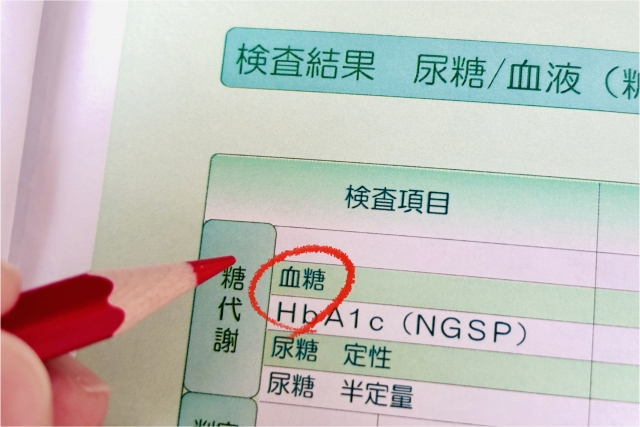

糖尿病は、血糖値とHbA1C測定の評価が必須です。

診断基準

- 空腹時血糖:126mg/dL以上

- 随時血糖値:200mg/dL以上

- 経口ブドウ糖負荷試験(OGTT):200mg/dL以上

- HbA1c測定:6.5%以上

空腹時血糖値

8時間以上の絶食後に測定する血糖値です。

随時血糖値

食事の時間に関係なく測定する血糖値です。

経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)

ブドウ糖を飲んでから2時間後の血糖値変化を測定する検査です。

HbA1c測定

血糖は血液中のヘモグロビンと結合する性質を持っており、糖化ヘモグロビン(HbA1c)として血管内に存在します。

このHbA1c値から過去1~2か月の平均血糖値を測定することが可能です。

糖尿病の治療

糖尿病は、一度発症すると緩やかに進行し完治することは難しい病気のため、血糖値コントロールと合併症の予防に注力した治療を行います。

食事療法

血糖値の急激な上昇に関わるのが食事です。食事の栄養バランス、味付け、食べる時間、食べ方などを工夫することで、血糖コントロールの助けになります。

食事療法のはじめとして、1週間ほどの食事記録(写真やメモ)をつけていただくことがおすすめです。食生活と病状を考慮して、最適な食事療法について相談させていただきます。

運動療法

散歩や筋力トレーニングなどの有酸素運動を行うことで、血糖が細胞内に取り込まれやすくなり、インスリンの効きめが改善することがあります。

なお運動療法の効果は継続によって保たれますので、なるべく1日のルーティーンに組み込める運動がおすすめです。

- ウォーキング

- ジョギング

- 水泳

- ヨガ など

薬物療法

糖尿病の薬物療法には、主に内服薬と注射薬があります。例えば、インスリンの効き目を改善するお薬、食事由来の糖の吸収を遅らせるお薬、インスリンなどです。

なお病状に応じた薬剤の調節が必要で、常時使用するものや、緊急時に使用するものもあります。